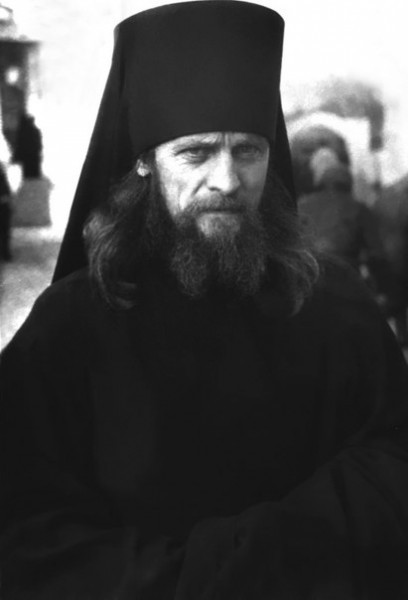

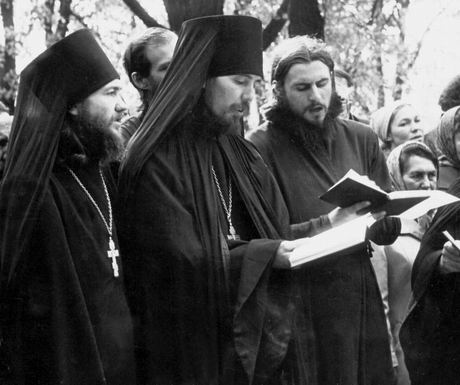

Иеромонах Василий – Игорь Росляков ( 1960 г .р.) приехал в Оптину 17 октября 1988 года.

23 августа 1990 г . был пострижен в монашество, а через 3 месяца рукоположен во иеромонаха.

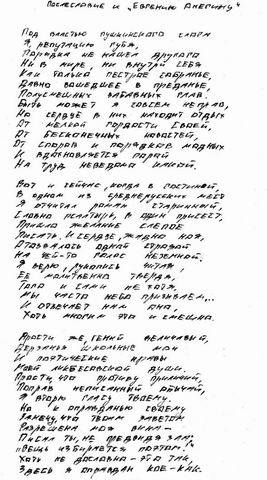

О. Василий любил служить, был лучшим канонархом и ярким проповедником, после него остались гимнографические тексты и небольшое, но очень глубокое литературное наследие. В одной из бесед с духовными чадами он сказал, что хотел бы умереть на Пасху. Господь не только исполнил желание Своего избранника, но и даровал ему нетленный венец мученика.

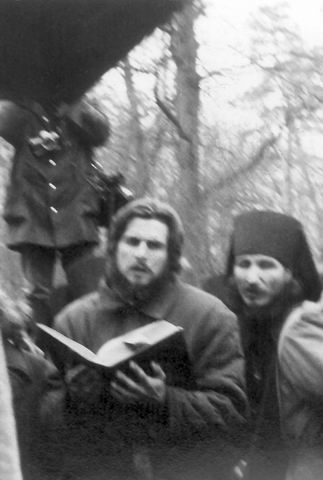

Инок Трофим – Леонид Татарников ( 1954 г .р.) приехал в Оптину в августе 1990 г . и обрел здесь то, что долго искала его душа. Через полгода был принят в число братии, а 25 сентября 1991 г . пострижен в иночество. дух его горел желанием подвига. Ревностно трудился на всех послушаниях.

Ярко, разносторонне одаренная личность с щедрой, отзывчивой душой, постник, делатель молитвы Иисусовой, он всегда стремился помочь всем и во всем, спешил делать добрые дела. Его краткая монашеская жизнь завершилась стремительным восхождением в Небесные Обители Господа Славы.

Инок Ферапонт – Владимир Пушкарев ( 1955 г .р.) мечтал о монашестве. В Оптину пришел пешком летом 1990 г . На Кириопасху 1991 г . был одет в подрясник, через полгода – на Покров Богородицы – пострижен в иночество. Жил он сокровенно и строго, был настоящий аскет, постник и молчальник, творил непрестанно Иисусову молитву, вырезал для братии постригальные кресты.

Незаметная жизнь, мученическая кончина уготовили ему, по милости Божией, неизреченную радость вечного сопребывания с Подвигоположником Господом нашим Иисусом Христом.

Мученичество есть одно из самых сильных доказательств бытия Бога, истинности Христова учения, бессмертия души, будущего всеобщего воскресения.

Вечная вам память, достоблаженные отцы и братия наши, приснопоминаемые!

Иеромонах Василий

«Он был удивительно цельный человек и очень богато одаренный… У него все было стройно и осмысленно … Никогда не было человекоугодия, – он был перед Богом. Требовательность к себе была у него предельная: никаких компромиссов, ни малейшего самооправдания, он очень был чуток к голосу совести…

Это один из тех людей, которые без Оптины не мыслят своей жизни… Он часто ходил на могилы к старцам, стоял у раки Преподобного. у него жизнь, конечно, была сокровенная, и это было естественно. Как настоящий монах, он многое скрывал… Умел хранить уста. Празднословящим, злословящим или осуждающим его никто никогда не видел… Он старался избавиться от всего, что мешает жизни духовной… Дар видения греха, самый драгоценный дар, который прежде всего нам необходим, он нес в такой полноте, какой я не видел ни у кого из молодых… Он верил Промыслу Божию непоколебимо. Молился нашим старцам. Особенно близок был ему батюшка Амвросий, и совершенно явно, что он получал благодатную помощь и просвещение… Если возможно было ему как-то уединяться, скажем, на неделе, он всегда уединялся. Молчание и уединение были для него потребностью.

Отец Василий шел тем единственным путем, о котором говорили святые Отцы, – трезвения, молитвенного покаяния и плача. Читал много, и по мере того, как читал, находил ответы на свои вопросы. Конечно, не только у святителя Игнатия, но святитель Игнатий и старцы – прежде всего. Отец Василий выбрал верный курс изначально, поэтому он шел как корабль…Не было никаких перерывов – все постоянно. Он и на подворье нес без всякого ропота всю тяготу послушания, как ни трудно там было…»

Из воспоминаний: «Я впервые увидел о. Василия, когда он был секретарем о. Евлогия (сейчас Владыки). Он был рослый богатырского телосложения, с правильными чертами лица… Ходил в простой рубашке в мелкую клеточку. В нем было что-то необычное, хотелось его рассмотреть и понять – в чем изюминка. Его облик изумлял, – хотелось почувствовать такого человека. Но подойти к нему с праздными вопросами было неудобно, хотя с другими разговор завязался сам собой. Похоже, что он уже тогда читал Иисусову молитву… Когда о. Василий стал монахом, потом иеромонахом, то стал вызывать у меня еще больший интерес… Из числа братии он выделялся – сосредоточенный, собранный, глаза в пол. Мне было интересно, соответствуют ли эти внешние монашеские признаки его внутреннему состоянию. Понял: это не было позой – действительно соответствовало… Обычно он сидел у себя в келлии, выходил только в храм, на послушание и в трапезную; если к нему обращались с вопросами, он отвечал кратко. Я не видел его даже прогуливающимся”.

Отец Василий носил старую рясу, на которой были даже заплаты, и сам стирал ее. На ногах – кирзовые сапоги (с портянками, по-солдатски): это были его еще послушнические сапоги. Кто-то вспоминал: батюшку Василия было слышно издалека: когда он шел, то сапогами гремел. Попытки переобуть его во что-нибудь более удобное не удавались. Так до конца жизни он в этой кирзе и проходил: зимой и летом, и в монастыре, и в Москве на послушании, и во время поездок в Троице-Сергиеву Лавру (он учился заочно в Московской духовной семинарии).

Он часто исповедовал в храме.

Инокиня А., тогда еще паломница, приехала в Оптину. Вот ее воспоминания: “Придя в храм, я увидела две очереди, одну очень длинную, другую поменьше, – люди стояли на исповедь… Я обратила внимание, что в углу (там, где сейчас Распятие) исповедует первый увиденный мною в Оптиной монах. И очереди к нему совсем никакой нет, исповедуется всего один какой-то человек… Я сначала было подумала, что к этому священнику не пойду, так как он еще молод, а мне хотелось поговорить с кем-нибудь постарше, а следовательно, как я считала, поумнее… Выглядел он, конечно, очень внушительно: огромный рост, крупные, четкие, строгие черты лица. Кроме того, я обратила внимание, что он слушал исповедь с закрытыми глазами, как бы отрешенно. Словом, вид у него был неприступный…

Идти или нет? Деваться некуда – надо идти… В том, что именно мне надо сказать, я так и не смогла разобраться. Поэтому просто сказала, что никогда в жизни не исповедовалась и не знаю, как это делается. Тогда о. Василий стал задавать мне вопросы. Я отвечала на них с некоторым даже самодовольством – ничем особенным не согрешила. Но когда дело дошло до исповедания веры и выяснилось, что Я верю в переселение душ, не считаю Иисуса Христа истинным Богом, не соблюдаю постов и вообще считаю, что Православие слишком уж устарело, оно только для старух, он буквально схватился за голову – встал, обхватив голову ладонями, а локтями упершись в аналой, и тяжело вздохнул.

Меня поразило, что он вздохнул так, будто очень переживает за меня и сожалеет о моем заблуждении, от всего сердца сожалеет… И стал говорить: «Мы придумываем себе сладкие сказки, чтобы облегчить себе жизнь» (дальше я, к сожалению, не помню дословно), – которые мешают нам принимать жизнь такой, какая она есть… Никаких ярких, запоминающихся фраз он не говорил, слова у него были очень простые, кроме того, я тогда вообще не могла вместить в себя ничего по-настоящему духовного. Но не слова так меня

затронули. Сначала вот этот его тяжкий вздох обо мне резанул прямо по сердцу. А немного погодя пришло сознание того, что главное это то, что он так со мной говорил, так держал себя, как человек, который знает Истину.

Глубокий, серьезный, умный и явно образованный человек, которому невозможно не поверить. Отец Василий так и остался для меня человеком, благодаря которому я поняла, что Истина есть, и что она именно здесь, в Православной Церкви”.

А вот что говорит о нем как о духовнике отец М.: “Поражал его внутренний облик. Отца Василия отличали особенная любовь к Священному Писанию, глубина понимания и способность донести его дух до человека. Он тщательно готовился к службам, особенно к тем, которые совершаются редко (например, Литургия Преждеосвященных Даров Великим постом). Читал книги, обдумывал. Очень любил слушать чтение Псалтири в храме, слушал внимательно. Плод всего этого, конечно, духовничество. Отец Василий был, что называется, духовником от Бога. Удивляться молодости его не стоит. Священное Писание говорит: «Старость бо честна не многолетна, ниже в числе лет изчитается… и возраст старости житие нескверно» (Прем. 4, 8-9).

Отец Василий редко наставлял, но, отвечая на вопрос, кратким словом разрешал его суть”.

Инок Ферапонт

Жизнь инока Ферапонта открыта нам лишь отчасти. Многие подробности ее, очевидно, так и останутся неизвестными. И все же то, что мы знаем о нем, дает нам увидеть образ русского монаха подвижника, ставшего, по таинственному определению Божьему, мучеником за Христа.

Рыжеволосый и голубоглазый, он обладал очень привлекательной и благородной внешностью. От природы была у него огромная сила. Однако ни красоту, ни силу он никогда не использовал во зло и во грех. Его скромность и молчаливость поражали всех.

Явно необычный был он человек. Некоторые люди его побаивались, распускали слухи и разные небылицы…

Отец Ферапонт все делал с рассуждением и самоотверженностью, свои собственные нужды ставя на последнее место. … «Был ровен с братией, со всеми вообще».

Есть свидетельства, что после пострига о. Ферапонт ночью вставал на пятисотницу.

У некоторых осталось впечатление, что о. Ферапонт, выдерживая принцип монашеского одиночества, почти не общался с братией. Но ведь общение бывает разное… И вот какие воспоминания остались о нем. “Отец Ферапонт был мягкий человек, молчаливый, пишет иеромонах Ф. – Трудно сказать, большой он был молитвенник или нет, но молиться любил… Он был глубокий, умный человек, вообще, что называется, – с задатками, со способностями интеллектуальными и душевными. Одаренный человек”. Братия замечали все это, так как о. Ферапонт пользовался их келейными книгами, не чуждаясь и краткой духовной беседы. Без довольно близкого общения не могло бы быть и следующей характеристики: “В нем чувствовалась напряженная жизнь духа”.

У некоторых осталось впечатление, что о. Ферапонт, выдерживая принцип монашеского одиночества, почти не общался с братией. Но ведь общение бывает разное… И вот какие воспоминания остались о нем. “Отец Ферапонт был мягкий человек, молчаливый, пишет иеромонах Ф. – Трудно сказать, большой он был молитвенник или нет, но молиться любил… Он был глубокий, умный человек, вообще, что называется, – с задатками, со способностями интеллектуальными и душевными. Одаренный человек”. Братия замечали все это, так как о. Ферапонт пользовался их келейными книгами, не чуждаясь и краткой духовной беседы. Без довольно близкого общения не могло бы быть и следующей характеристики: “В нем чувствовалась напряженная жизнь духа”.

Отец Ферапонт не читал ничего лишнего.

А выписывал и запоминал только то, что относится к главному деланию монаха. Некоторые выписки он вешал на стену келлии, чтобы были на глазах. Вот, например, такая: “Соединенная с постом молитва (трезвенная) опаляет бесов. Господь в Евангелии сказал, что бесы изгоняются постом и молитвой: это гроза для них”.

Приучая себя к молчанию, о. Ферапонт, трудясь на послушаниях, старался не произносить ни одного лишнего слова. От попыток вызвать его на беседу он неизменно уклонялся. Где бы он ни был, что бы ни делал, он творил Иисусову молитву. Однако не бездумно, не механически. Он хотел знать об этом делании как можно больше. В конце концов у него выписками об Иисусовой молитве заполнилась целая тетрадь. Если руки его не были заняты работой, то в них не прекращалось движение четок. Ночью же он творил молитву с поклонами, – сосед по келлии удивлялся, как долго длилось это коленопреклонение… Исповедовался он практически каждый день, иной раз и дважды. – Душа его жаждала очищения покаянием.

Близился к концу Великий пост 1993 года.

Близился к концу Великий пост 1993 года.

Отец Ферапонт ожидал пострига и начал вырезать для себя по стригальный крест. Отец М. вспоминает: “Он пришел ко мне со словами:

«Странно… Всему монастырю постригальные кресты резал, а себе почему-то не получается.

Вырежи мне крест. Отец М. и вырезал, вернее сделал, – но уже на его могилу.

Может быть, о. Ферапонт был извещен от Господа о скорой своей смерти: в начале года он раздал все свои мирские вещи – меховую шапку, новый комбинезон, джинсы и даже шерстяные носки… А ближе к Пасхе и свои инструменты, без которых нельзя работать; принимавшие их иногда удивлялись – для чего же это? К тому времени даже внешний вид о. Ферапонта как-то изменился. “Мне запомнилось его лицо, – вспоминает один из насельников Оптиной, – незадолго до последней его Пасхи. Был чин прощения. Когда дошла очередь до о. Ферапонта, он поднял на меня свои голубые глаза. Они светились такой любовью, и такая была у него улыбка, мгновенно преобразившая его суровые черты, что я подумал: «Господи, да среди нас живут Ангелы!». К началу утрени Великой Пятницы (на которой читаются 12 Страстных Евангелий), о. Трофим, как старший звонарь, вдруг начал пасхальный звон, и они с о. Ферапонтом вместо скорби подняли такую бурю ликования, выразившуюся в звуках меди, что всех привели в изумление. Также почему-то они зазвонили пасхальным звоном к началу утрени Великой Субботы. Отца Трофима вызвал о. Наместник и потребовал объяснений…. Но какие же могли быть объяснения? – Старший звонарь мог сказать только одно: “Простите, виноват”.

Двенадцатилетнюю паломницу из Киева Н. П. благословили отвезти в Оптину частицы облачения святителя – мученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Эти святыни она вручила в Страстную Субботу отцам Василию и Трофиму во Введенском соборе, а о. Ферапонту – в Скиту.

Двенадцатилетнюю паломницу из Киева Н. П. благословили отвезти в Оптину частицы облачения святителя – мученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого. Эти святыни она вручила в Страстную Субботу отцам Василию и Трофиму во Введенском соборе, а о. Ферапонту – в Скиту.

Вспоминают, что в Пасхальную ночь о. Ферапонт стоял возле канона. Его теснили, но он как бы не видел никого, – кто знает, как высоко душа его воспарила? Когда ему передали свечу для поставления на канон, он зажег ее, но поставил не сразу, а долго стоял с ней, склонив голову и как –бы благоговейно прислушиваясь к никем не слышимому голосу… Но вот он медленно перекрестился и, поставив свечу, пошел на исповедь.

Инок Трофим

В августе 1990 года Леонид приехал в Оптину Пустынь, где начал трудиться на послушаниях. Вскоре он заметил в себе большую перемену и ощутил, что наконец нашел то, что искал всю свою молодость, не удовлетворяясь полностью ни одним делом. В миру, кажется, никому не рассказывал о своей внутренней жизни, искании веры, – во всяком случае решение его сначала трудиться в храме, а потом идти в монастырь созревало тайно.

Говоря о разнообразии его занятий в миру, надо, вероятно, выделить главное: поиски Бога. Нет сомнений, что Сам Господь вел его.